Nun komm der Heiden Heiland (BWV 61)

Die Kantate "Nun komm der Heiden Heiland" (BWV 61) schrieb J. S. Bach in Weimar zum ersten Advent 1714, unter Verwendung eines Textes von Erdmann Neumeister. Bach eröffnet mit dem ersten Kantatensatz das neue Kirchenjahr und begrüsst den zu seiner Kirche kommenden König, den Heiden Heiland, im Stil einer französischen Ouvertüre – so wie ein König während der Ouvertüre in seine Opernloge einzog. Als melodische Grundlage verwendet er den von Martin Luther verdeutschten altkirchlichen Hymnus "Veni redemptor gentium". Aus der zweiten Choralzeile, "des sich wundert alle Welt" entwickelt Bach ein kunstvolles Fugato, bei dem jeweils das Wort "wundert" deutlich hervorgehoben wird. Der Verstand mag das Ereignis der Kindschaft Gottes nicht fassen. Nach einem Seccorezitativ, das sich nach acht Takten in ein Arioso mit einer expressiven, quasi ostinaten Figur ("mit vollem Segen") wandelt, trägt der Tenor im Dialog mit den unisono geführten Streichern (Einheit der Streicher – Einheit der Kirche) und dem Basso continuo die Bitte vor: "Komm zu deiner Kirche". Gewissermassen als Antwort Jesu schliesst sich der vierte Satz an. Wie später auch in den Passionen lässt Bach Christus hier als Bassstimme zu Wort kommen mit dem Vers aus Offb 3, 20: "Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an", begleitet von klopfenden Pizzicatoakkorden des Orchesters. Im Kontrast zur grossen, festlichen Ouvertüre beginnt der 5. Satz in Minimalbesetzung (Sopran und Basso continuo) und fokussiert die Adventsbotschaft auf die persönliche Herzensebene. Am Anfang dieser Arie steht eine Pause, ein "Stilleschweigen" (J. G. Walther), welches die Grundlage ist für jede spirituelle Erfahrung. Die erneute rhetorische Pause nach der Einladung "Öffne dich" lässt den Hörer die Bewegung des Öffnens innerlich nachvollziehen. Den Abschluss bildet eine nur 14 Takte lange konzertante Bearbeitung des letzten Teiles von Philipp Nicolais Epiphanias-Lied "Wie schön leuchtet der Morgenstern": Die Geigen schwingen sich mit sehnsüchtig eilenden, durchgehenden 16teln bis ins dreigestrichene g empor und verleihen dem Satz einen ätherischen Glanz, gleichsam eine "Freudenkrone".

Nebenbei sei bemerkt, dass Bach anlässlich der Wiederaufführung dieser Kantate in Leipzig 1723 in der Partitur den Ablauf des Gottesdienstes vom 1. Advent notiert hat. Daraus geht hervor, wie eng Musik und Liturgie miteinander verflochten waren. Die Kantate wurde von einem Orgelpräludium eingeleitet und hatte als "Hauptmusic" ihren Platz vor (und nach) der Predigt. Aus anderen zeitgenössischen Berichten erfahren wir, dass ein solchermassen kirchenmusikalisch reich ausgestatteter Gottesdienst mit Abendmahl je nach Anzahl der Kommunikanten zwei bis drei Stunden dauern konnte, dazu kam eine volle Stunde Predigt ...

(J.-A. Bötticher, Dezember 2004)

Dazu ist erschienen der Sohn Gottes (BWV 40)

Die Tradition, kirchliche Hochfeste wie Weihnachten, Ostern oder Pfingsten an mehreren Tagen zu begehen, ermöglichte es dem Klerus und den Mitfeiernden, an jedem Tag einen anderen Aspekt des Festes hervorzuheben. Auch die evangelische Kirchenmusik in Leipzig zu Beginn des 18. Jahrhunderts musste diesem Anspruch Rechnung tragen und konnte nicht einfach pauschal und undifferenziert "weihnachtliche" Musik liefern. Dabei boten sich Bach mehrere Möglichkeiten an: Er konnte Gedanken der Lesungen aufgreifen oder den Charakter des jeweiligen Tages mit einem geeigneten Choral ausdrücken. Für die in seinem ersten Amtsjahr 1723 vermutlich zum Stephanstag entstandene Kantate BWV 40 bezieht sich Bach bzw. sein unbekannter Textdichter auf einen Vers aus 1. Joh 3, 8, den er im Eingangschor komplett zitiert. Die weiteren Texte beschreiben in einer freien Zusammenstellung von mehreren neutestamentlichen Bibelstellen und passenden Choralversen dieses Hereinbrechen Gottes in die menschliche Wirklichkeit. Dabei werden fundamentale Gegensätze einander gegenübergestellt: Der Sohn Gottes – der Teufel, der grosse Gottessohn – das kleine Menschenkind, König – Untertan, Herr – Knecht, Leid – Freud, freuen – erschrecken. Bach setzt diese bereits auf der Textebene angelegte antithetische Struktur auf vielfältige Weise auch musikalisch um.

Der Eingangschor im Stil eines Concerto grosso für Chor, zwei Hörner, zwei Oboen, Streicher und Basso continuo entwickelt sich – wie später auch Bachs Weihnachtsoratorium – aus einem einzigen Ton. Aus dem unscheinbaren Kind in der Krippe wird der König der Welt, der die Werke des Teufels zerstören kann. Bereits im ersten Choreinsatz setzt Bach ein rhetorisches Mittel mit einer starken Wirkung ein: Die Sänger skandieren das knappe, Statement zuerst unvollständig ("Dazu ist erschienen"). Nach einer kurzen Imitation im Orchester wiederholen die Sänger diese Aussage und ergänzen das Objekt ("... der Sohn Gottes"). Erst nach einem zweiten Anlauf erklingt der vollständige Satz ("... dass er die Werke des Teufels zerstöre"). Mit diesem Prinzip der wachsenden Glieder (paronomasia) – einem Schneeballeffekt gleich – entsteht nicht nur eine grosse Spannung, sondern auch der Eindruck eines fast unaufhaltsamen Ausbreitens der Wirkungskraft Jesu. Der zweite Teil des Eingangschores, eine 4-stimmige Fuge mit zusätzlichen freien Stimmen, führt das Ziel der Epiphanie Gottes weiter aus. Das Thema wandert durch alle Stimmen und erzeugt durch permanente Engführungen eine ungeheure Stringenz; der ostinate Textrhythmus verleiht diesem Satz zudem eine archaische Stärke. Einem Secco-Rezitativ für Tenor (Satz 2) steht ein Accompagnato-Rezitativ für Alt und Streicher (Satz 5) gegenüber, das durch sein mildes B-Dur und schlangenartige Akkordarpeggi eine verführerische Qualität entfaltet. Die Arie 4 gestaltet Bach in der Art eines Concertos für Solovioline und Orchester. Das motorische Vorwärtsdrängen der Solovioline wird begleitet von prägnanten punktierten Motiven des Orchesters, die durch ihre grossen und unmelodischen Sprünge sehr bedrohlich wirken. In der Tat ist dieser Satz ein Warnruf an die "höllische Schlange". Die scharfen Dissonanzen und unerwarteten Modulationen erzeugen eine sehr ungemütliche Atmosphäre, die erahnen lässt, dass die Musik Bachs sich nicht mit der Darstellung himmlischer Harmonien zufrieden gibt. (Eine ähnliche verzweifelt kämpfende Musik hat Bach übrigens im zweiten Satz der Kantate BWV 35, "Geist und Seele wird verwirret" geschaffen.)

Wie der Eingangschor, so beginnt auch der vorletzte Kantatensatz, eine Pastoralgigue im 12/8-Takt für Tenor, vier Bläser und Basso continuo, im Continuo mit einer einzelnen "Freudenfigur". Darauf setzen die Bläser nacheinander ein, spielen sich die Figuren zu und breiten so diese Freude mehr und mehr aus. Solchergestalt vorbereitet kann der Tenor schliesslich bereits nach zwei Takten in eine Art freudige Exstase ausbrechen, indem er die schlichte Anfangsfigur in ein Melisma von 52 Tönen anwachsen lässt. Im weiteren Verlauf wechseln sich die Stimmpaare ohne festes Muster ab; ihr vergnügter, wie selbstverlorener Tanz kann durch nichts getrübt werden. Nahezu unvermittelt und mit denselben Figuren setzt der Tenor mit einem neuen Gedanken ein: "Wütet schon das Höllenreich, will euch Satans Grimm erschrecken". Die freudige Figur nimmt nach und nach erschreckendere Züge an. Während der Bass wütet und poltert, zerreissen die cantablen Melodien des Tenors in hässliche Fragmente. Jedoch nur für kurze Zeit: Jesus deckt die Seinen mit Flügeln und vermag sie zu erretten. Diese Textwendung ist der einzige Hinweis, dass die Kantate wahrscheinlich zum Stephanstag erklungen ist, da hier ein Vers aus Mt 23, 37, dem Tagesevangelium paraphrasiert wird. Die Tatsache, dass Bach in dieser Arie dasselbe melodische Motiv zum Ausdruck gegensätzlicher Affekte verwendet, legt eine theologische Deutung nahe: Freude und Schrecken liegen nahe beieinander, mitten im Wüten des Höllenreiches können wir Gottes Präsenz spüren, da er "mit uns ist in der Not" (Satz 2). Er ist für uns der "Immanuel". Eine Seltenheit in Bachs Kantatenschaffen sind die drei vorkommenden Choräle, die sich aber aufgrund ihrer treffenden Verswahl und ihrer ausdrucksstarken Harmonisierungen sehr gut in den Ablauf einfügen.

Den 1. Satz dieser Kantate zog Bach später noch einmal aus der Schublade und arbeitete ihn um als Schlusssatz seiner kleinen Messe in F-Dur BWV 233 ("Cum sancto spiritu").

Gloria in excelsis Deo (BWV 191)

Den umgekehrten Weg ging Bach hingegen beim Gloria BWV 191: Hierfür verwendete er drei Sätze seiner 1733 entstandenen Missa in h-Moll BWV 232. Nachfolgend eine kleine Übersicht der Parodien und ihrer Vorlagen.

| Vorlage: BWV 232 |

BWV 191 |

Gloria, Satz 1 |

Satz 1: Gloria in excelsis, Et in terra |

Gloria, Satz 4 (Domine Deus, Takt 1–74) |

Satz 2: Gloria Patri

|

Gloria, Satz 8 (Cum Sancto Spiritu) |

Satz 3 (post orationem): Sicut erat in

|

Nur sechsmal begegnet uns im Bachschen Vokalwerk der fünfstimmige Chorsatz, und ebensooft die Doppelchörigkeit – alle anderen Sätze sind vierstimmig gesetzt. Die Fünfstimmigkeit dieses Glorias ist zweifellos ein Zeichen einer erhöhten Festlichkeit wie auch eines Rückgriffs auf Kompositionstechniken des späten 17. Jahrhunderts, beispielsweise der Bachvorfahren. Das prächtige Himmelskonzert der Engel präsentiert sich in der königlichen Tonart D-Dur, mit Trompeten, Flöten und Oboen in einem leichten 3/8-Tanz, und weist auf die musica mundana, der Sphärenmusik. Diese trinitarische Perfektion versetzt uns in einen Taumel, der 100 Takte anhält. Symbolisch steht 100 für die Vollendung, die Erfüllung. "Als aber die Zeit erfüllet ward, sandte Gott seinen Sohn" (Gal 4, 4). Nach diesen hundert Takten wechselt Bach in den C-Takt (C=100!), einen ruhigen Vierertakt: Die Himmelsmusik kommt auf der Erde an. Durch einen solistischen Oktavabstieg des Basses wird die irdische Sphäre berührt und eine Modulation von D-Dur nach G-Dur eingeleitet. In vielen Werken Bachs sind es gerade die Oktavsprünge, die uns von einer Ebene in die nächste bringen. Ganz besonders deutlich ist dies in der Arie "Schlafe, mein Liebster, geniesse der Ruh" aus dem Weihnachtsoratorium wahrnehmbar: Der Basso Continuo pendelt ständig zwischen dem tiefen und dem hohen G hin und her. Diese Figur lässt sich als Hinweis auf das Geheimnis der göttlichen und der irdischen Natur des Jesuskindes deuten. – Nach der vitalen Engelsenergie des Glorias breitet sich nun eine pastorale, friedliche Stimmung aus. Die Verwendung des Vierertaktes kann auch als Symbolik für die Erde gesehen werden (vier Jahreszeiten, vier Himmelsrichtungen, vier Temperamente). Für Andreas Werckmeister ist die Vier allerdings eine "Engel-Zahl": "Denn wie die Engel den Willen Gottes vollbringen / so haben sie eben den Sinn / und Meinung des Allmächtigen Gottes: Ja sie [die Zahl Vier] stehet auch in der Figur der Unität / und binarii, und ist ein Grund / worauf die gantze Harmonia gebauet wird / nehmlich auf Gott und sein Wort." (Musicalische Paradoxal-Discourse, Quedlinburg 1707). Auch diese Deutung würde im Fall des Glorias Sinn machen, verkündigen die Engel doch den Frieden auf Erden den Menschen, die guten Willens sind. Der Friede, der mit Orgelpunkten und Seufzerfiguren eine wohltuende Ruhe geschaffen hat, zieht in einem langen Fugenthema immer grössrere Kreise, bis schliesslich die Trompeten, die knapp 40 Takte pausiert hatten, erneut einsteigen und die Verbindung zur himmlischen Sphäre wieder herstellen. Die Ausgangstonart D-Dur ist erreicht, musica humana und musica mundana vereinigen sich im Lobpreis Gottes. Auch diese Symbolik findet sich ein Jahr später im Weihnachtsoratorium, und zwar in der Sinfonia zur 2. Kantate, einer Allegorie der Engels- und der Hirtenmusik.

Für den zweiten Satz verwendet Bach das Duett für Sopran und Tenor aus dem Gloria der Messe in h-Moll. Dort hatte er dem Sopran den Text "Domine Deus, rex coelestis" zugewiesen, während der Tenor die Worte "Domine Fili unigeniti" sang. Die Idee dieses verehrenden, anbetenden Wettstreits gibt Bach in der Parodie allerdings völlig auf. Beide Stimmen singen den Beginn der Doxologie "Gloria patri et filio". Mit unwesentlichen Notenänderungen schliesst dieser Satz in Takt 74, bevor in der Vorlage die Modulation nach e-Moll und der neue Textabschnitt "Domine Deus, Agnus Dei" beginnen würde.

Anhand der Umarbeitung des "Cum sancto spiritu"-Satzes zeigt sich, mit welcher Leichtigkeit Bach eine für uns heute so bekannte Musik zu einem beinahe neuen Stück formt. Während wir ehrfürchtig jeden Ton der h-Moll-Messe hören und dessen Position im Ganzen abzuwägen versuchen, fügt Bach ungeniert einen Anfangstakt hinzu und schon wird aus der auftaktigen Struktur eine volltaktige. Fünf weitere Takte werden im Lauf des Stückes eingefügt. Die auffallendste Änderung betrifft die Exposition der beiden Fugen: sie werden nicht vom Chor alleine gesungen, sondern mit einem aufgelockerten und auf die Klanggruppen Streicher, Oboen und Bläser aufgeteilten Satz begleitet. Die Beobachtung solcher Bearbeitungstechniken muss unweigerlich dazu führen, unser heutiges Bild von sogenannten "Meisterwerken" durchaus in Frage zu stellen.

Einzige Quelle für diese Kantate ist die nicht datierte Originalpartitur von J.S. Bach. Wasserzeichenuntersuchungen lassen vermuten, dass sie nicht vor 1740 entstanden ist. Bach notiert im Titel "Festo Nativit: Xti" und weist die Kantate dem 1. Weihnachtstag zu. Ein einzeln stehendes Gloria könnte in der Liturgie natürlich an seinem angestammten Platz, also nach dem Kyrie eingesetzt werden. Der originale Hinweis "post orationem" vor Satz 3 aber zeigt eindeutig, dass diese Musik tatsächlich als Kantate vor und nach der Predigt angedacht worden ist.

Dona nobis pacem (BWV 232)

Wie soll, wie kann man eine Reihe mit Bachkantaten beschliessen? In unserem Konzept, das sich so weit wie möglich nach dem Kirchenjahr ausgerichtet hat, gibt es keine letzte Kantate, kein opus ultimum, das wie ein krönender Abschluss präsentiert werden könnte. Im Gegenteil: Noch bevor das Kalenderjahr zu Ende geht, erneuert sich das Kirchenjahr und ermöglicht eine erneute Beschäftigung mit den immer wiederkehrenden biblischen Texten. Dennoch gibt es ein kirchenmusikalisches Werk Bachs, in dem alle Anliegen und Bitten der Menschheit zusammengefasst erscheinen: Das Dona nobis pacem aus seiner Messe in h-Moll. Bach hat diesen Satz zuerst als Schlusschor der Kantate 29 mit dem deutschen Text "Wir danken dir" (hier erklungen am 9.9.2007) verwendet, und danach für die Messe BWV 232 zweimal umtextiert, als Teil des Glorias ("Gratias agimus") sowie als letzte Bitte des Agnus Dei, "Dona nobis pacem". Er wählt hierfür einen strengen Kontrapunkt und verzichtet auf konzertante Motive. An die lange Tradition der Renaissancepolyphonie anknüpfend konzentriert Bach Aussage und Form auf das Wesentliche und erweist dem Kapellmeister der sixtinischen Kapelle, G.P. Palestrina seine Reverenz. Mit diesem Stück möchten auch wir unseren Dank ausdrücken: Dem Leipziger Thomaskantor, für das Geschenk seiner über 200 Kantaten, Ihnen, verehrtes Publikum für die Treue zu den Bachkantaten in der Predigerkirche, der christkatholischen Kirchengemeinde Basel für die herzliche und andauernde Gastfreundschaft und schliesslich dem Ursprung und Ziel unserer Friedensbitte in schlichter Demut. Um letzteres auszudrücken genügten Bach zwei bis drei Buchstaben, die er gewöhnlich über oder unter seine Partituren notierte: J.J., ("Jesu Juva" – Jesus hilf!) und D.S.Gl. oder S.D.G. ("Soli Deo Gloria" – Gott allein die Ehre!).

Jörg-Andreas Bötticher

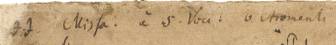

Abbildung 1

Beginn der Missa in h-Moll BWV 232, "J. J. Missa: à 5 Voci 6 stromenti",

autographe Partitur, S. 1

Abbildung 2

Ende der Missa in h-Moll BWV 232 (Dona nobis pacem), "Fine / D. S. Gl.",

autographe Partitur, S. 188